In effetti esiste un certo rapporto tra orogenesi e formazione dei vulcani poiché entrambi i fenomeni sono causati dallo stesso fattore con modalità abbastanza simili. La differenza sta nei luoghi specifici in cui si formano i vulcani; luoghi diversi da quelli in cui si formano le catene montuose prive di vulcani.

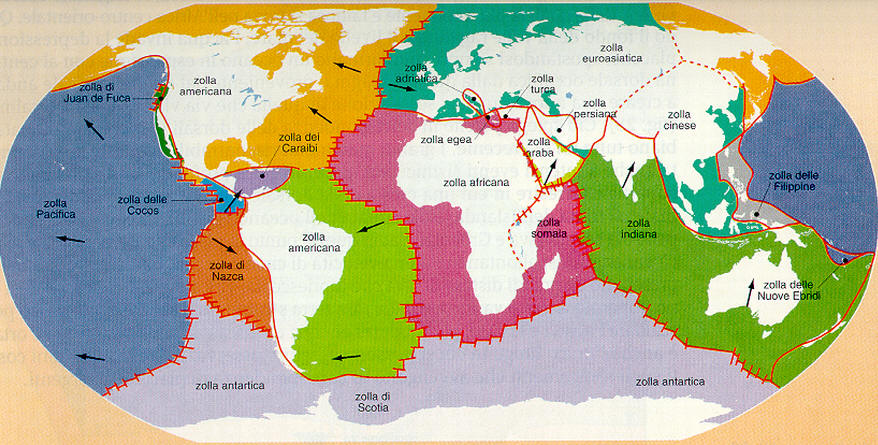

Pertanto diremo subito che gli archi vulcanici si formano in corrispondenza dei margini delle placche o zolle tettoniche mentre le altre catene montuose prive di vulcani sorgono in altri punti, in altre zone, e generalmente per sollevamento e/o corrugamento della crosta terrestre.

Per dirla in breve: un vulcano o un arco di vulcani si forma laddove il magma del mantello riesce a raggiungere la superficie; laddove non riesce non avvengono formazioni vulcaniche. Il fatto è che la fuoriuscita di magma è favorita in particolari zone. Quali? E perchè il magma “sfonda” solo in alcune zone ed in altre no?

Proseguendo con pazienza la lettura, la risposta risulterà chiara. Partiamo quindi con “C’era una volta….

… UN SOLO CONTINENTE

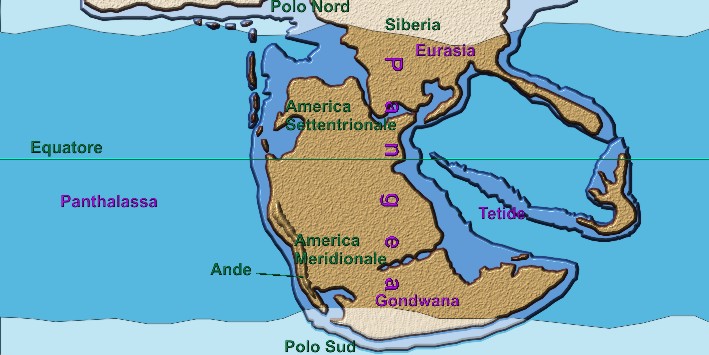

La storia comincia fin da quando tutte le terre emerse erano riunite in un unico continente chiamato Pangea circondato da un vastissimo oceano.

di anni fa quando le terre emerse erano riunite in un unico continente chiamato Pangea;

(dal greco pan=tutto; gea = terra).

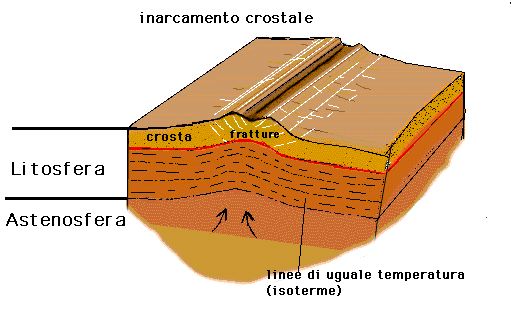

La temperatura del mantello terrestre aumenta fino a provocare l’inarcamento della crosta continentale.

Fonte: Esplora i vulcani italiani, sito di UniRoma Tre a cura di R. Scandone e L. Giacomelli)

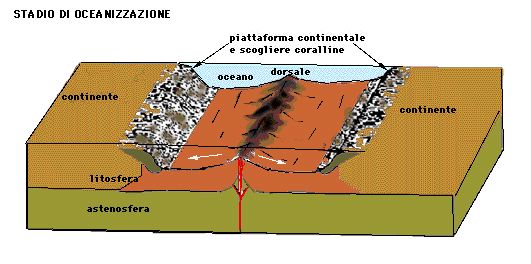

LA PANGEA COMINCIA A LACERARSI

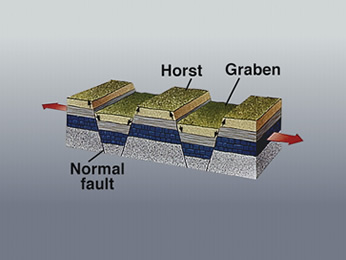

Se il processo non si arresta, il graben tende ad allargarsi e a separare definitivamente in due il blocco continentale. Il movimento di separazione provoca uno stiramento nella crosta continentale fino a che diventa più sottile del normale. Più o meno come se si tentasse di tirare in due direzioni opposte una piastra di gomma dopo averne riscaldato la parte centrale. Il fondo del graben, costituito da crosta assottigliata dallo stiramento, può essere interessato da attività vulcanica prodotta dal materiale fuso che dal mantello raggiunge la superficie.

Nella storia della Pangea, la risalita di calore non si è interrotta dopo la fase di inarcamento e, intorno a 220 milioni di anni fa, il grande continente comincia a lacerarsi in corrispondenza del graben. Il movimento di distensione della crosta si protrae per qualche decina di milioni di anni. La continua erosione di materiale, insieme alla spinta che allontana uno dall’altro i due blocchi continentali e, in alcuni casi, anche il peso delle colate di lava che si ammassano e raffreddano in superficie o nelle fratture prodotte dallo stiramento, finiscono con l’approfondire in maniera irregolare la zona.

In alcuni punti, il graben viene a trovarsi più basso rispetto a quello del mare circostante. Le aree più depresse sono invase dall’acqua marina e si formano bacini salati che si approfondiscono e si chiudono in tempi abbastanza brevi dal punto di vista geologico.

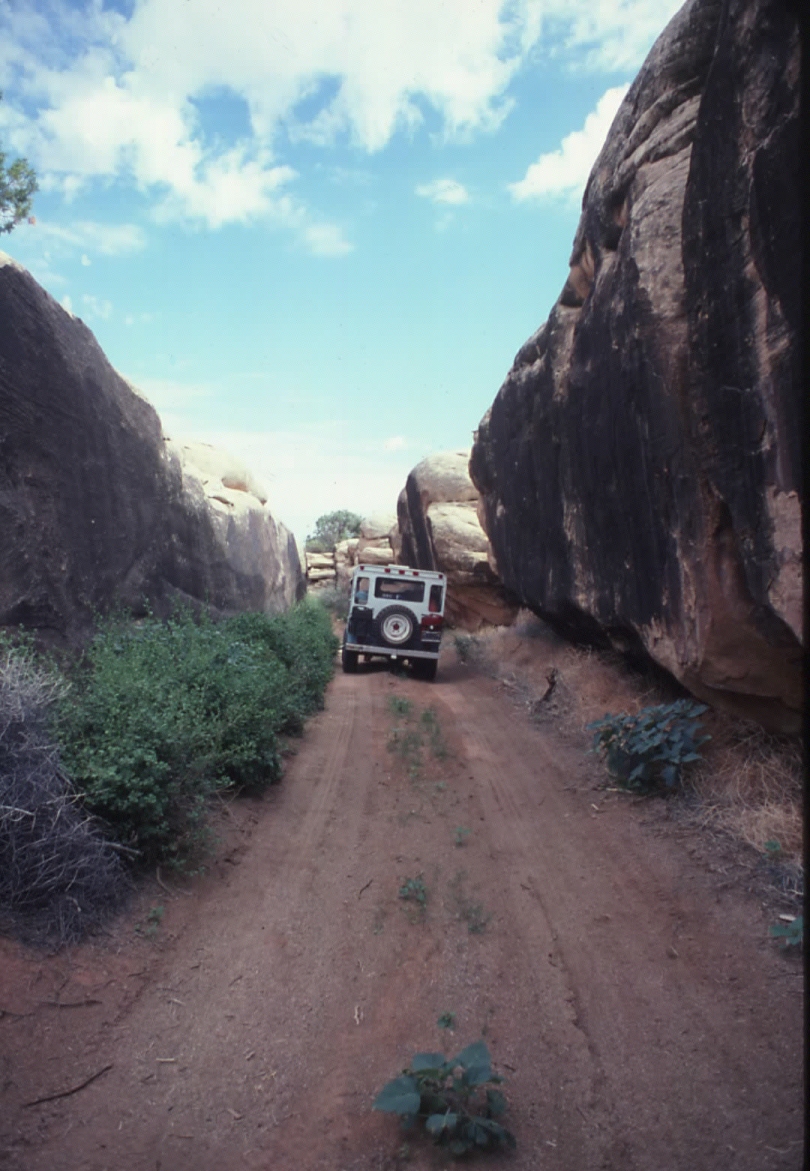

A sinistra: un disegno che illustra la formazione di un graben; a destra: fotografia di un graben.

Dalla rottura della Pangea si forma un continente settentrionale (Laurasia) e uno meridionale (Gondwana) separati da un oceano (Tetide).

Il Gondwana e l’oceano della Tetide.

E LA DIMENSIONE DELLA TETIDE AUMENTA.

Fonte: Esplora i vulcani italiani, sito di UniRoma Tre a cura di R. Scandone e L. Giacomelli)

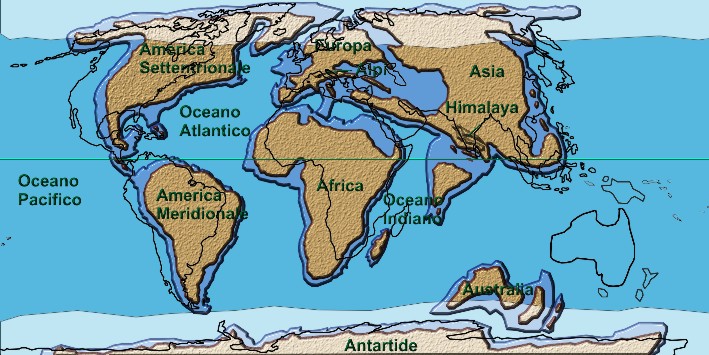

Le terre emerse nel Mesozoico detto anche Secondario (da 130 a 245 milioni di anni fa).

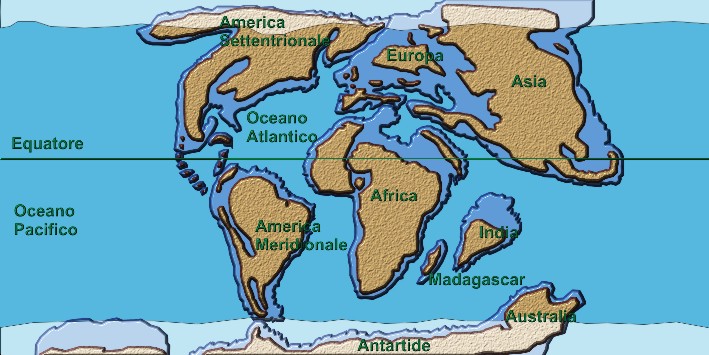

L’apertura dell’Atlantico meridionale imprime All’Africa una lenta rotazione verso nord-est che comincia a chiudere la Tetide.

Intorno a 190 milioni di anni fa, in un’altra parte del globo, un evento simile a quello che aveva diviso in due la Pangea, interessa una zona del continente Gondwana. L’inarcamento crostale e la successiva apertura del nuovo graben produce un’inversione nel movimento del pezzo di Gondwana che diventerà l’Africa. Dopo essersi spinto per decine di milioni d’anni verso sud, questo pezzo di terra comincia una altrettanto lenta marcia di riavvicinamento al continente euro-asiatico.Il movimento di convergenza diventerà più veloce a partire da 130 milioni di anni fa, quando la nuova frattura si propaga verso sud e si comincia ad aprire l’Atlantico meridionale.

Fonte: Esplora i vulcani italiani, sito di UniRoma Tre a cura di R. Scandone e L. Giacomelli)

Fonte: Esplora i vulcani italiani, sito di UniRoma Tre a cura di R. Scandone e L. Giacomelli)

L’apertura dell’Atlantico settentrionale spinge l’Eurasia verso sud-est e accelera il riavvicinamento all’Africa.

I margini irregolari dei due continenti entrano in contatto: la Tetide scompare e si forma la catena alpina.

Intorno a 80 milioni di anni fa, la frattura che aveva originato l’Atlantico meridionale comincia a propagarsi anche verso nord. Il continente settentrionale viene diviso in due blocchi, il Nord-America e l’Eurasia e fra i due continenti si apre l’Atlantico settentrionale. Questa fase imprime un’ulteriore accelerazione al movimento di convergenza fra Africa e Eurasia.

Intorno a 60 milioni di anni fa (siamo nel Terziario), i due continenti si ritrovano nuovamente di fronte. È possibile che il primo frammento dell’Africa ad entrare in collisione con l’Europa sia rappresentato dalla microzolla Apula (da cui l’attuale penisola italiana) e che da questo scontro nascano i primi rilievi delle Alpi.

.jpg)

Così sono sorte le Alpi.

Fonte: Esplora i vulcani italiani, sito di UniRoma Tre a cura di R. Scandone e L. Giacomelli)

Con il trascorrere dei milioni di anni, tali terre (zolle o placche tettoniche) continuarono a muoversi fino a determinare l’assetto attuale il quale, ovviamente, non è definitivo. Infatti, con velocità diverse, le placche continuano a muoversi: il Sudamerica si allontana dall’Africa di 6 cm l’anno mentre l’Africa si avvicina all’Italia alla velocità di 3 cm l’anno.

la catena dell’Atlante in Africa, le Sierre della Spagna Meridionale, i Pirenei, le Alpi e gli Appennini, i Tauri, i Carpazi, le Dinaridi in Europa, le catene del Caucaso e dell’Anatolia, dell’Iran, dell’Afghanistan, il Caracorum, l’Himalaya, l’Insulindia, le Filippine e il Giappone in Asia, la Nuova Zelanda e la Nuova Guinea in Oceania, le Montagne Rocciose e la Cordigliera delle Ande in America. In pratica in questa Era la configurazione dei continenti e delle catene montuose è analoga all’attuale.

Si tratta della risalita di materiali caldi provenienti dal mantello, che attraversando le placche litosferiche producendo in superficie un vulcanismo caratterizzato da lave basaltiche. Un vulcanismo di questo tipo viene detto anche “intraplacca”Come dicevamo, la maggior parte dei vulcani si sviluppa lungo i margini delle placche litosferiche perché in corrispondenza di tali aree, all’interno della Terra, si verificano le condizioni necessarie per la formazione dei magmi e per il loro trasporto verso la superficie terrestre.

È lungo la linea dei margini delle zolle che il magma trova facilmente la strada per fuoriuscire e raggiungere la superficie; in altre zone non ci riesce: si ferma prima solidificando in profondità.

Nei margini compressivi, quelli in cui le placche si fronteggiano spingendo l’una contro l’altra, generalmente, si verifica il fenomeno della subduzione, ovvero della flessione della litosfera oceanica che, essendo più densa, s’incunea (subduce) al di sotto di quella continentale. In corrispondenza di questi margini si verifica la formazione delle catene montuose ed anche la formazione di archi vulcanici alimentati da magmi che si originano lungo il piano di subduzione.

I vulcani sono localizzati in zone che corrispondono alle aree di alta sismicità e che seguono le catene montuose a pieghe di origine geologicamente recente, le fratture e le fosse tettoniche sia continentali che oceaniche.

A) la cosiddetta “cintura di fuoco” del Pacifico, che ne segue i margini orientali e occidentali (Aleutine, Alaska, Montagne Rocciose e catena delle Cascate, America Centrale con la diramazione delle Antille e delle Galápagos, Ande, Antartide, Nuova Zelanda isole del Pacifico occidentale, Giappone, Kamciatka) e il centro del Pacifico (isole Hawaii);

B) le regioni mediterranee e dell’Asia centromeridionale, lungo le catene recenti alpino-himalayane (Atlante, Italia centromeridionale, Grecia, Turchia, Caucaso, Iran, Tibet, isole della Sonda), alle quali si possono collegare i vulcani formatisi nelle zone rigide più antiche, ai margini delle catene (Alvernia, massicci ercinici della Germania, Deccan);

C) le linee delle fratture dell’Atlantico (Artico, Islanda, Azzorre, Canarie, dorsale medioatlantica);

D) le grandi fosse tettoniche dell’Africa orientale che si continuano nell’Arabia, nel Medio Oriente e sul fondo dell’Oceano Indiano.

Montagne Rocciose e Ande si trovano proprio sulla linea della suddetta cintura di fuoco mentre così non è per altre catene montuose che non presentano fenomeni vulcanici.

Le principali zolle e relativi margini corrispondenti alle fratture in corrispondenza delle quali avvengono fenomeni di divergenza oppure di convergenza. Un caso di divergenza è quello che vede il Sudamerica allontanarsi dall’Africa. Un caso di convergenza è rappresentato dalla zolla Africana che va in subduzione a quella Europea.

Situazione vulcanica mondiale.

La placca di Nazca in subduzione (scivola sotto) alla placca Sudamericana.

La placca di Nazca in subduzione (scivola sotto) alla placca Sudamericana.

http://www.vialattea.net/esperti/php/risposta.php?num=1946 dove vengono descritti con maggiore dettaglio i movimenti delle zolle, il loro “motore”, la loro tipologia e le conseguenze. La pagina consigliata presenta inoltre numerose belle immagini che illustrano il testo esplicativo e lo fanno meglio comprendere.