Fino a non molto tempo fa, non si è tenuto conto dei possibili effetti di

amplificazione del moto del terreno legati alle condizioni

geo-morfologiche locali.

Ma andiamo con ordine…

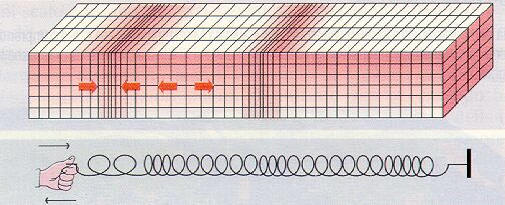

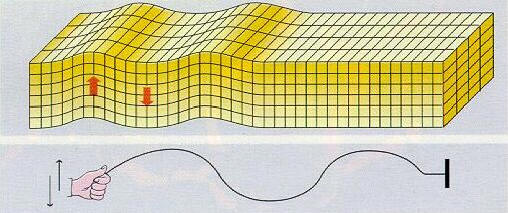

Quando avviene un terremoto, l’energia accumulata dalle rocce si libera in parte sotto forma di onde sismiche che si propagano all’interno della Terra.

I due tipi principali sono le onde P e le onde S, chiamate anche “onde profonde“.

Le onde S (o Secondarie) viaggiano più lentamente delle “P”.

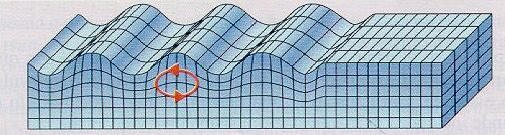

Considerevoli amplificazioni dell’ampiezza dello scuotimento del terreno si verificano se la velocità (e la densità) degli strati superficiali è più bassa rispetto alla velocità e densità del materiale che sta al di sotto.

Nelle analisi di pericolosità del territorio nazionale sviluppate fino a poco tempo fa, non si è tenuto conto dei possibili effetti di amplificazione del moto del terreno legati alle condizioni geo-morfologiche locali. È pertanto di fondamentale importanza mettere a punto una metodologia, anche particolarmente semplificata, che consenta di distinguere almeno a grandi linee lo scuotimento atteso in aree caratterizzate da condizioni geologiche completamente differenti.

Questi effetti rivestono particolare importanza nelle aree urbane dove, durante i terremoti, i danni maggiori tendono talvolta a concentrarsi in zone dove complessi fenomeni di diffrazione e di interferenza delle onde sismiche possono produrre localmente amplificazioni rilevanti del moto del suolo.

In un modello di riferimento, nello studio teorico di un sisma, generalmente si assume che il terremoto avvenga in un’area con suoli pianeggianti estrememente compatti ed omogenei. Tuttavia, dopo aver esaminato i risultati del modello di riferimento, necessita tenere conto della eventuale amplificazione locale dovuta alla tipologia del terreno “reale”.

Per amplificazione locale s’intende il fenomeno di potenziamento dell’effetto del sisma, dovuto alle differenze che si riscontrano tra la situazione reale e quella del semplice modello di riferimento. Consultando il modello e conoscendo la morfologia del terreno, si possono ragionevolmente prevedere gli effetti di un terremoto “aggiustando” i dati del modello in funzione della tipologia del suolo e di conseguenza progettare costruzioni che possano sopportare il sisma.

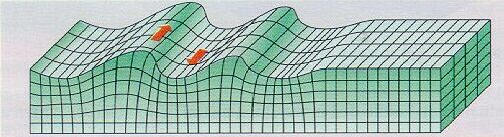

L’analisi dei danni causati dal terremoto ha più volte evidenziato l’importanza primaria della morfologia del terreno sull’amplificazione locale, soprattutto quando un terreno deformabile costituisce il riempimento di un avvallamento roccioso (effetto catino) ed in presenza di pendii e creste (focalizzazione delle onde).

L’importanza di tale problematica è confermata dal diverso grado di danni prodotto da terremoti su costruzioni limitrofe simili, ubicate su terreni di diverse caratteristiche.

Il tipo di terreno sotto una struttura ne influenza decisamente il comportamento, un fatto ben illustrato a Loma Prieta (1989), a Città del Messico (1985) ed in Armenia (1988).

Il danno maggiore fu registrato da strutture su riempimenti fatti dall’uomo (Loma Prieta), antichi sedimenti di letti lacustri (Città del Messico) e terreni teneri (Armenia). Queste condizioni modificano le onde sismiche in arrivo, in particolare amplificando certe frequenze del moto del terreno ed estendendo la durata della scossa.

Il terremoto del 1988 in Armenia, con intensità 6.8, provocò un intenso movimento per soli dieci secondi, ma fu devastante (25000 morti).

Delle tre città danneggiate, Leninakan, situata più lontano dall’epicentro (32 km), fu maggiormente colpita di Kirovakan posta a 25 km; infatti la prima si trova in un’ampia pianura alluvionale e sotto di essa giacciono profonde formazioni sedimentarie di quello che era stato un antico lago, mentre la seconda giace su uno strato più consistente con sottostante substrato roccioso.

In parole povere, quando le onde sismiche passano dalle rocce profonde al terreno superficiale e quest’ultimo è costituito da depositi alluvionali, tali onde potenziano (ampliano) il loro effetto distruttivo che risulta essere anche decuplicato rispetto a quello prodotto su terreno roccioso.

Si è osservato che edifici limitrofi, distanti anche solo qualche decina di metri, avevano subito danni evidentemente differenti. Lo studio del terreno ha rivelato che gli edifici posti su depositi alluvionali erano quelli che avevano subito danni notevolmente maggiori rispetto ad altri edifici limitrofi ma costruiti su terreno di natura rocciosa.